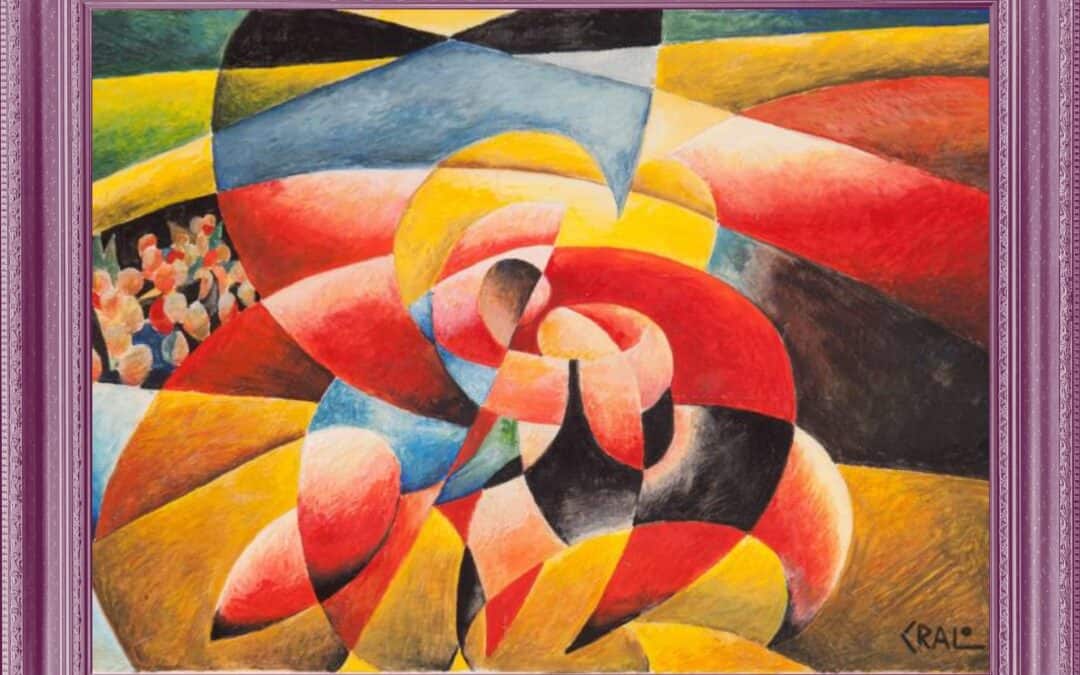

*L’immagine è “Lottatori” di Tullio Crali, 1927

In molte classi, è frequente osservare studenti e studentesse bloccati di fronte a un compito, incapaci di chiedere aiuto. Spesso non si tratta di mancanza di competenze o motivazione, ma di norme sociali che scoraggiano l’aiuto reciproco. Chiedere supporto viene percepito come una debolezza, un’ammissione di incapacità. Tuttavia, le ricerche mostrano che le persone di maggior successo cercano attivamente supporto, come atleti, scrittori e leader che si affidano a coach, editor e mentori.

Cambiare questa narrazione è possibile, e si basa su tre strategie chiave: modellamento, struttura e comunicazione.

1. Modellamento: dare l’esempio

Le persone sono influenzate dal comportamento altrui. Se nessuno chiede aiuto, si crea l’idea che non sia accettabile farlo. Rendere visibile la richiesta di aiuto normalizza il comportamento e lo integra nella cultura della classe. Una tecnica efficace è la “Living Wall”, una bacheca dove gli studenti e le studentesse appendono post-it con domande o intuizioni. Inizialmente l’adesione è timida, ma appena una persona prende l’iniziativa, le altre seguono.

Un’altra strategia utile è il “problem-solving speed dating”, dove gli studenti discutono rapidamente sfide e problemi. In questo modo, l’aiuto diventa parte integrante del processo di apprendimento, e non più un momento di debolezza.

2. Struttura: progettare per l’interazione

La disposizione dello spazio e le routine quotidiane influenzano i comportamenti. Banchi in file trasmettono isolamento, mentre tavoli circolari invitano alla collaborazione. Inserire momenti strutturati per la richiesta di aiuto cambia la cultura da silenziosa frustrazione a collaborazione attiva.

Una pratica efficace è creare dei “centri di aiuto” gestiti dagli studenti, in cui -a rotazione- alcune persone assumono il ruolo di “esperti”, aiutando chi ha bisogno con domande guidate e risorse a disposizione. Questo trasforma il docente in facilitatore, promuovendo la responsabilità condivisa dell’apprendimento.

Utile anche la regola “Chiedi a tre prima di me”, che incoraggia gli studenti a confrontarsi tra loro prima di rivolgersi al docente. Il risultato è una classe più autonoma, cooperativa e coinvolta, dove chiedere aiuto è parte della routine.

3. Comunicazione: cambiare il significato dell’aiuto

Il maggiore ostacolo alla richiesta di aiuto è la percezione che sia segno di fallimento. Per contrastare questa visione, è fondamentale cambiare il modo in cui si parla del supporto. Le persone con alta autoefficacia – la convinzione di poter migliorare con l’impegno – sono più inclini a chiedere aiuto.

Un modo per alimentare questa autoefficacia è condividere storie reali di miglioramento. Si possono raccogliere testimonianze di ex studenti che raccontano come, grazie all’aiuto ricevuto, sono riusciti a superare difficoltà. Queste storie dimostrano che chiedere supporto è una strategia vincente, non una sconfitta.

Un altro strumento efficace è il “biglietto d’uscita con domande persistenti”, nel quale gli studenti scrivono dubbi o concetti non chiari al termine della lezione. Il docente usa queste richieste per costruire lezioni più mirate, e sottolinea che le domande degli studenti migliorano la qualità dell’insegnamento, valorizzando la curiosità come motore dell’apprendimento.

4. Chiedere, imparare, avere successo: trasformare la norma

Quando chiedere aiuto diventa visibile, atteso e celebrato, la classe si trasforma da luogo di silenzioso isolamento a comunità di apprendimento condiviso. Gli studenti e le studentesse iniziano non solo a porre più domande, ma anche a rispondere a quelle altrui, assumendo un ruolo attivo nella costruzione della conoscenza. La collaborazione diventa la norma, e la curiosità trova finalmente spazio per crescere.

Leggi l’articolo completo di Cathleen Beachboard su Edutopia.org

**La presente sintesi è stata realizzata con l’IA e rivista dai consulenti PRIMATE.

***Fino ad ora abbiamo utilizzato un linguaggio inclusivo inserendo i corrispettivi femminili dei termini e usando la vocale schwa (ə) quando possibile; purtroppo diversi lettori ci hanno segnalato che queste soluzioni rendevano poco scorrevoli gli articoli, pertanto abbiamo scelto di ripristinare le frasi al maschile solo per facilitare la lettura.