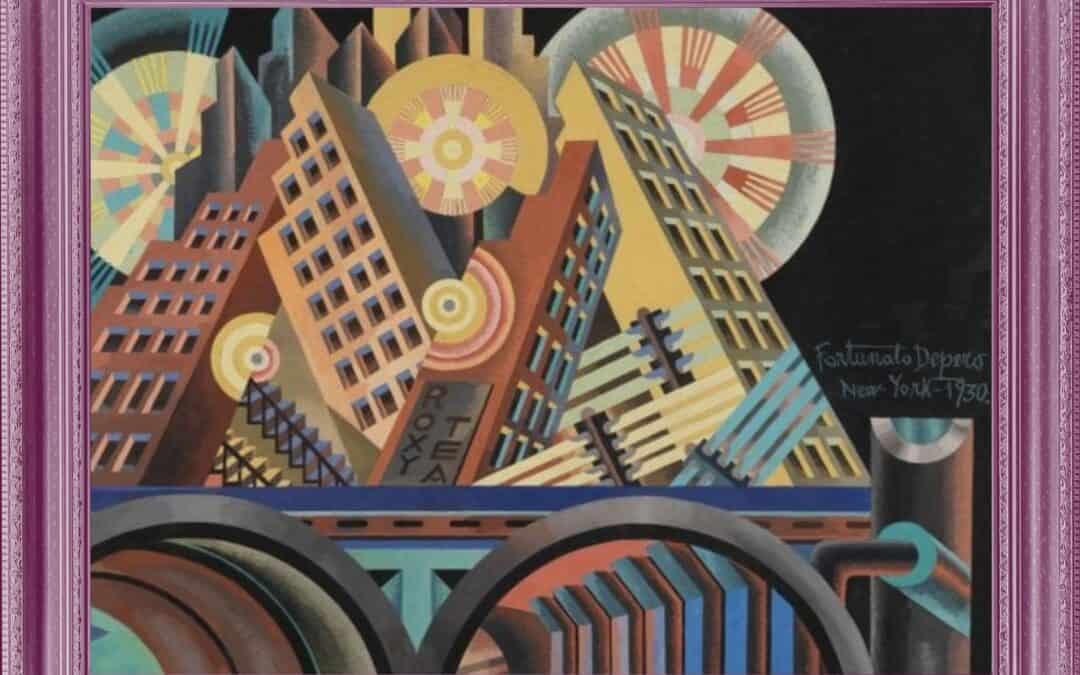

*L’immagine è “New York” di Fortunato Depero, 1930

Nelle organizzazioni moderne, dominate dall’urgenza e dall’efficienza, esistono due modalità di attenzione: la doing mode, focalizzata sull’esecuzione rapida e controllata dei compiti, e la spacious mode, più aperta e riflessiva, capace di generare insight, connessioni e apprendimento strategico.

La doing mode ci aiuta a “fare bene”, ma è nella spacious mode che impariamo a “fare la cosa giusta”. Secondo Megan Reitz e John Higgins, la maggior parte delle aziende privilegia la prima e reprime sistematicamente la seconda, con effetti importanti su benessere, motivazione e innovazione. I leader hanno un ruolo decisivo: possono legittimare la spacious mode oppure soffocarla, anche senza rendersene conto.

Uno dei casi citati è quello di Soren, dirigente di una grande istituzione culturale. Di fronte a richieste di tagli immediati, invece di limitarsi a imporre riduzioni lineari, ha riunito il suo team per riflettere sulla missione dell’archivio. La conversazione ha portato a scoprire risorse inutilizzate e creare un nuovo programma che ha generato milioni di entrate, evitando i licenziamenti. Al contrario, altri dipartimenti si sono mossi secondo la doing mode, attuando tagli che hanno danneggiato morale e produttività.

La spacious mode è il terreno fertile per intuizioni, decisioni sagge e relazioni significative, ma nella realtà organizzativa è spesso vista come un lusso o, peggio, come un freno alla carriera. Lo dimostra la ricerca condotta dagli autori, che ha coinvolto oltre 3.000 persone in tutto il mondo: molte ritengono che prendersi tempo per riflettere, imparare o coltivare relazioni venga percepito come inefficienza o scarsa urgenza. Di conseguenza, pochi si permettono di attivare la spacious mode senza “permesso”.

Il ruolo dei leader è cruciale per legittimare questa modalità. Sono loro a definire, con parole e comportamenti, ciò che è accettabile. Purtroppo, spesso sono proprio i capi a bloccare senza volerlo la spacious mode, privilegiando l’esecuzione rapida e il completamento di task nel breve termine. Questo approccio produce team che “spuntano caselle”, ma non si pongono domande, non crescono e finiscono per perdere motivazione.

Un esempio emblematico è quello di una manager famosa per il motto “Be clear, be quick, be gone”. Questo atteggiamento scoraggiava chiunque volesse aprire questioni complesse o proporre riflessioni più ampie. Anche chi crede di promuovere un clima aperto rischia di sopravvalutare la propria disponibilità: più si sale nella gerarchia, più si crede di essere accessibili, ma spesso non lo si è. Le persone al vertice tendono a sottovalutare il potere che esercitano e a ignorare quanto possa essere difficile, per chi è più in basso, chiedere tempo o attenzione per pensare.

Che cosa possono fare allora i leader per promuovere la spacious mode nei loro team? Gli autori indicano tre comportamenti chiave, osservati nei manager capaci di incoraggiarla efficacemente.

- Puntare sulle idee, non solo sui compiti.

Un CEO seguito da Megan Reitz desiderava che il suo leadership team avesse una visione più strategica. Ma nei meeting parlava sempre e solo di numeri trimestrali. Cambiando approccio e ponendo domande come “Cosa non ha funzionato di recente e cosa ne abbiamo imparato?” o “In che modo avete fatto crescere il vostro team?”, ha aperto lo spazio a riflessioni più profonde. Anche il sondaggio realizzato dagli autori lo conferma: le persone vorrebbero parlare di apprendimento, valori, scopo, creatività e relazioni, ma sentono che si dà priorità solo ai task. Serve allora inserire questi temi esplicitamente negli ordini del giorno.

- Introdurre elementi di novità.

Routine e ambienti ripetitivi riducono la possibilità di pensiero spazioso. Invece, cambiare format, luoghi o ospiti può riattivare la curiosità. Un esempio citato è un meeting in un’azienda farmaceutica, progettato volutamente come conversazione aperta e non come elenco di azioni. I partecipanti lo hanno definito “catartico” e nei giorni successivi il team ha guadagnato energia, fiducia e velocità decisionale. La spacious mode ha sbloccato agilità e responsabilità diffuse. Altri esempi? Leggere libri di altri settori, uscire dall’ufficio per vivere l’esperienza dei clienti, o semplicemente camminare insieme: sono tutte esperienze che riattivano lo sguardo sul contesto e sul significato del lavoro.

- Valorizzare e premiare chi porta spacious mode.

La cultura organizzativa tende a premiare chi “fa tanto”, non chi ascolta, esplora o invita a riflettere. Eppure, proprio questi comportamenti migliorano la qualità delle decisioni. Elaine, manager impegnata in un progetto complesso, ha più volte messo in pausa il team per valutare alternative. Inizialmente è stata percepita come un freno, ma il valore delle sue intuizioni si è rivelato determinante per il successo del progetto. Il suo capo ha sottolineato pubblicamente il contributo di Elaine, rinforzando un clima in cui anche gli altri si sono sentiti più autorizzati a sospendere l’azione per pensare meglio.

Il problema è che spesso giudichiamo in modo incoerente lo stesso comportamento. Se a “fermarsi” è una persona meno influente, viene etichettata come pigra o poco produttiva; se lo fa un leader, è considerato strategico e visionario. I leader devono chiedersi se stanno davvero riconoscendo la spacious mode oppure se la confondono con scarso impegno.

In sintesi, abbiamo costruito norme culturali che privilegiano eccessivamente la doing mode, oscurando il valore della spacious mode. Ma solo integrando le intuizioni generate dallo spazio mentale aperto nelle azioni quotidiane, possiamo essere certi che il lavoro svolto sia il lavoro giusto. Le organizzazioni che sapranno riequilibrare queste due modalità – azione e riflessione – saranno quelle che meglio sapranno apprendere, adattarsi e prosperare.

Leggi l’articolo completo di Megan Reitz e John Higgins su Harvard Business Review

**La presente sintesi è stata realizzata con l’IA e rivista da PRIMATE.

***A lungo abbiamo adottato un linguaggio inclusivo, usando anche la vocale schwa (ə). Diversi lettori ci hanno però segnalato che questo rendeva gli articoli meno scorrevoli, perciò abbiamo scelto di tornare a una forma al maschile per favorire la lettura. PRIMATE resta profondamente sensibile ai temi di Diversity, Equity & Inclusion e continuerà a promuovere una cultura organizzativa rispettosa e inclusiva, in ogni sua forma.